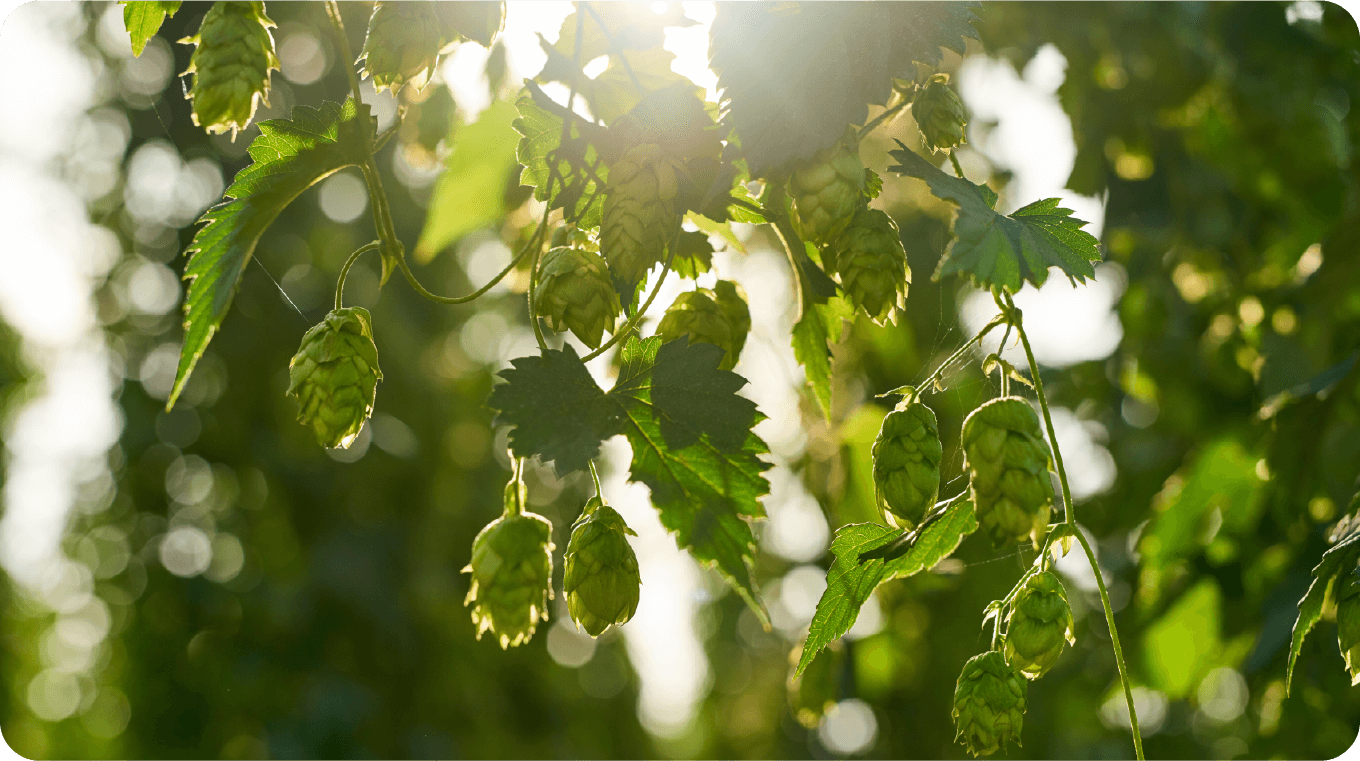

熟成ホップの開発物語 Matured Hop Story

ホップに秘められた“希望”を

カラダ・ココロ・アタマへ

「熟成ホップ」は、キリンが20年以上にわたって研究・開発を続けてきた、ホップ由来の機能性食品および化粧品素材です。ホップの“苦味”に秘められた力を活かしつつ、その苦味を穏やかに抑える独自技術により、カラダ・ココロ・アタマの健康を総合的にサポートする素材として注目されています。ここでは、その開発の舞台裏にあった情熱と挑戦、そして現在の活用の広がりをご紹介します。

開発のきっかけ

ホップには、睡眠の質の改善や更年期症状の緩和、骨密度低下の抑制など、さまざまな健康効果が報告されており、ビール以外への応用可能性も以前から注目されてきました。キリンの研究チームは、「ホップ独特の苦味にこそ健康機能の鍵があるのではないか」との仮説のもと、長年にわたる研究を重ねてきました。その結果、ホップ由来の苦味成分には、体脂肪の低減などの機能性があることを世界に先駆けて解明し、国際的にも注目を集めています。一方で、実用化には大きな課題がありました。それは、機能性の源である苦味成分の「強い苦味」です。日常的な食品や飲料に配合するには苦味が強すぎるため、優れた機能性がありながらも十分に活かされないおそれがあったのです。この課題を解決する糸口となったのが、ビール業界の常識を疑うことでした。

研究と技術の進化

ビール醸造の世界では、新鮮なホップの香りと苦味を活かすのが常識とされており、収穫から時間が経過すると苦味や香りがまろやかになることは、これまで経験的に知られていました。しかし、キリンの研究チームはこの“熟成”という現象にあえて着目し、ホップを酸化・熟成させるという従来とは逆のアプローチに挑戦しました。結果は大成功。熟成により、健康機能を保持したまま、苦味成分の苦味を従来の約10分の1まで抑えることに成功しました。さらに、研究チームは熟成条件の最適化にも取り組み、試行錯誤を重ねた末に、従来に比べて約100分の1という短時間(2〜3日)でホップを酸化・熟成させる「加速熟成技術」を確立。この技術により、「熟成ホップ由来苦味酸」を効率的に生産できるようになりました。

素材研究を担当した形山主任研究員(当時)は、こう振り返ります。「壁にぶつかったとき、まず仮説を立てます。ですが、実際にはその通りにいくことの方が少ないんです。それでも原因を探り、新たな仮説を立てて一歩ずつ進んでいく。諦めなければ、必ずゴールは見えてくると信じています。」

こうして、「熟成ホップ」は体脂肪の低減に寄与するキリン独自の健康素材として完成しました。そしてその裏では、さらに新たな可能性を追求する研究も並行して進められていたのです。

苦味の新たな可能性

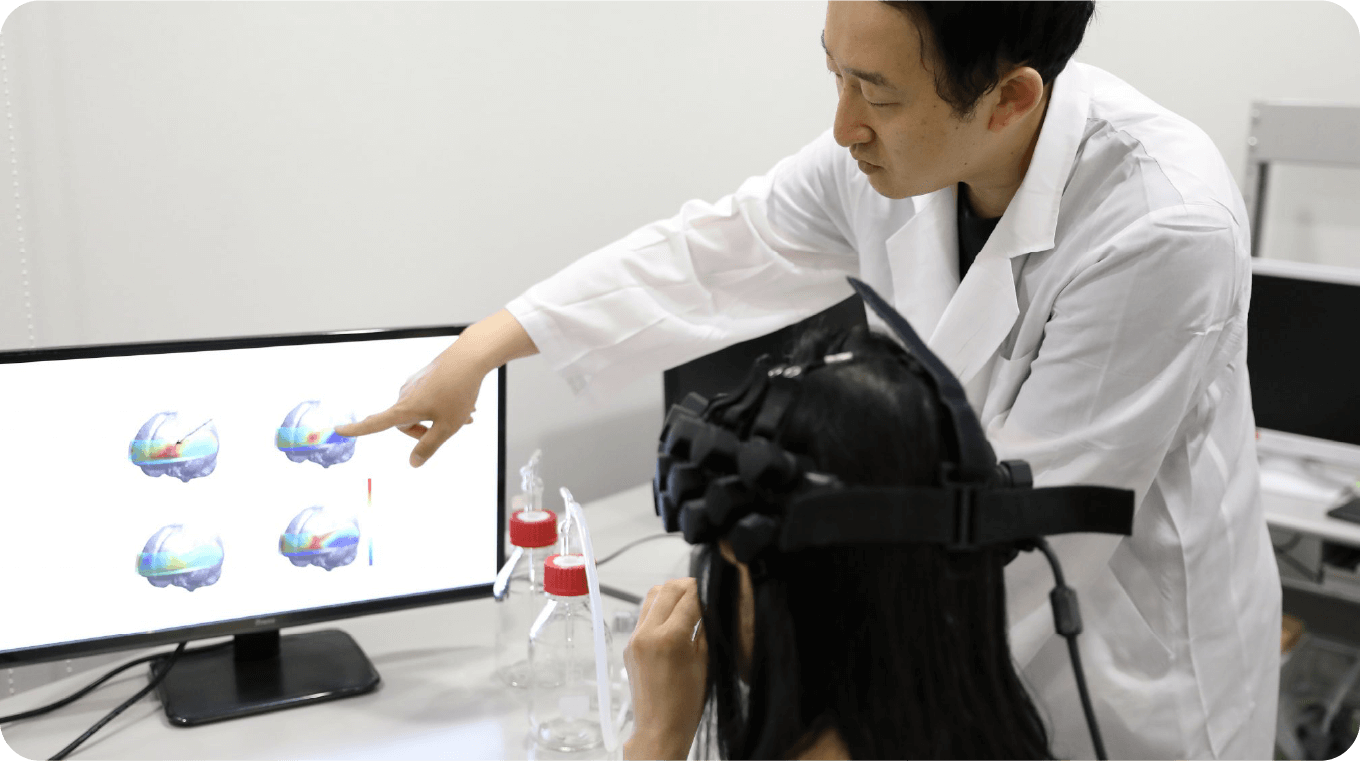

「脳は、すべての健康の出発点だと思っています」

そう語るのは、脳科学の研究に当時従事していた阿野泰久。学生時代から狂牛病などの脳疾患に興味を持ち、「食べることと病気の関係」を探る中で食品の安全性に強い関心を抱き、キリンに入社。入社してからは、医薬品開発や免疫の研究に携わった後、前から気になっていた脳疾患や精神疾患をテーマにした新しいプロジェクトを自ら立ち上げ、食に関する脳科学分野での研究を推進してきました。

脳は感情や行動、生命活動を司る中枢であり、特に高齢社会においては「脳の健康寿命」がQOL(生活の質)に直結します。阿野さんは「栄養の多くは脳で使われる。だから食と脳は切っても切れない関係にある」と話します。

そんな中で注目したのが、ビールの原料・ホップでした。過去に実施された疫学的な研究知見に着目し、ホップに含まれる成分「イソα酸」が認知機能を改善する可能性のあることを発見。同じ機能が熟成ホップでも期待できるのではと考え、研究を重ねたところ、熟成ホップにも認知機能を改善する効果があることが明らかになりました。

さらに研究チームは、「熟成ホップ」が腸にある“苦味受容体”を刺激し、脳機能に影響を与えるという、従来と異なるメカニズムにも着目。腸は「第二の脳」とも呼ばれる重要な臓器で、腸を介したアプローチが集中力・記憶力だけでなく、不安感や脳疲労、カラダ全体の調整にもつながる可能性が明らかになりました。

「認知症予防なんて無理だ」と言われながらも粘り強く研究を続け、社内でもその必要性を丁寧に説明し続けました。仲間や上司の支援もあり、「熟成ホップ」の研究はついに結実したのです。

こうして「熟成ホップ」は体脂肪を減らすだけではなく、認知機能改善という健康ベネフィットがある素材に進化。次はいよいよ、市場への展開のステージへと進みます。

市場展開と新規事業

研究開発の成果が見えた段階で、いよいよ市場への展開が始まりました。まず商品化の第1弾として、体脂肪をケアする機能性表示食品を開発・発売。この商品は新たな市場の開拓に成功し、発売からわずか2年半で累計1億食を突破するなど、多くのお客様に受け入れられました。

同時にスタートしたのが、ホップの価値をビール以外の分野にも広げるために設立された「INHOP(インホップ)」です。その旗振り役には、「熟成ホップ」の研究・商品化に携わってきた金子裕司が抜擢されました。INHOPでは、体脂肪と認知機能を同時にサポートする機能性表示食品の開発をはじめ、ホップの可能性に共感する企業や産地との連携によって、多彩なプロジェクトを展開してきました。

たとえば、岩手県遠野市との共同商品開発、ハーブ料理家とのホップ料理の提案、高校生とのコラボレーション、海外市場への展開、さらに熟成ホップ由来成分を活用した化粧品の開発など、ホップの新たな価値を社会に広げる取り組みが進められました。これらはまさに“オープンイノベーション”の実践例として、多方面に広がりを見せています。

未来への展望

ホップの花言葉のひとつは「希望」。

「INHOP」という名称にも、「ホップが現代を生きる人々の希望の象徴となるように」という想いが込められています。たとえば、日中にはホップ由来成分で頭と身体のコンディションを整え、夜はビールで心をリラックスさせる──そんなホップとともに過ごす一日を提案する、新しいライフスタイルの創造も視野に入れています。

高齢化社会が進むなかで、健康に関する課題はますます多様化しています。そのような社会課題に対し、ホップ由来成分が果たす役割は今後さらに注目されると考えられます。「まだ眠っているホップの新たな力を見出し、世界に驚きと価値を届けたい」と語る金子氏。

これまで「ビールの原料」として知られてきたホップが、機能性素材として新たな存在感を放つ日は、そう遠くないのかもしれません。