- TOP

-

免疫とは?

-

免疫力を

正常に保つには? -

乳酸菌

L.ラクティス プラズマ -

乳酸菌

KW3110 - “免疫”お役立ちコラム 一覧

-

キリンの

免疫研究

コロナの発熱は何度から?

風邪との違いは?

微熱から発熱までの対処法

最終更新日:2025.11.04

新型コロナウイルスは依然として猛威を振っており、最近では「ニンバス株」という新種の株もニュースで耳にするようになりました。

ニュースを見ていると、筆者も少し熱が出た時に「これはコロナなんじゃないか?」と不安になってしまうことが多々あります。

こういった不安は日々生活のストレスになるので早く落ち着いて欲しいですよね。

この記事は、そんな日々の不安を取り除けたら良いなと思い、改めて「コロナの発熱」についてまとめてみました。

何度の熱からコロナが疑われるのか?といったことや感染が疑われる場合の対応方法、そして「発熱」「微熱」が続く場合に取るべき行動について解説していきます。

「熱があるんだけどコロナなのか不安」「受診するべきか迷っている」という方におすすめの記事です。

コロナの発熱は何度から?

新型コロナウイルスが世界的に蔓延し始めた2020年は、厚生労働省がコロナの受診基準として「37.5度以上の発熱が4日以上」という目安を出していました。しかし2023年5月8日以降、新型コロナウイルスは5類に分類された経緯もありこのような具体的な基準は示されなくなりました。

そのため、現在では明確な基準は無く「自分の平熱を踏まえたうえで判断する」という少し曖昧な状況となってしまっています。

ではどのように判断すればよいのでしょうか?結論としては「37.5度以上」の発熱が続くようであればコロナの疑いがあるため、抗原定性検査キットを使ってセルフチェックを行う、あるいはかかりつけ医や身近な医療機関での受診をし、しっかりとした療養をとることをおすすめします。

発熱の定義

そもそも発熱とはどういった状態なのでしょうか?感染症法では「発熱」は37.5度以上、「高熱」は38度以上と定められています。つまり医学的には体温が37.5度を超えた段階で「発熱」と診断されるということです。

ちなみに「微熱」は定義としてはありませんが、「平熱」から「発熱」の間として一般的に37~37.4度あたりの体温を指すことが多いです。

- 平熱

- 36~37度

- 微熱

- 37~37.4度

- 発熱

- 37.5度以上

- 高熱

- 38度以上

コロナが疑われるときは、体温が37.5度以上かどうかがひとつの目安となります。

コロナと風邪の違いは?

翌日に仕事があったり、近日中に外出の予定が入っている場合、コロナか風邪かすぐに見分けたい方も多いかと思います。

しかし結論から言うと、コロナと風邪は体温だけでは見分けることはできません。コロナに感染したといっても症状は様々で、体温が37.5度を超えた、あるいは超えていないからといってコロナか風邪かを判断することは難しいです。

あえて新型コロナウイルスと風邪に違いがあるとすれば、それは発熱期間の長さと言われています。

通常の風邪であれば4日間ほど経過すると熱は下がることが多いですが、新型コロナウイルスでは4日以上発熱が続く場合があります。

現時点で発熱が長引いてしまっている場合は新型コロナウイルス感染の疑いが強くなるため、しっかりと自宅で療養するほか、必要に応じてかかりつけ医や身近な医療機関の受診を検討しましょう。

微熱が続く時の対処方法は?

微熱の程度は人によって違うため、どのくらいの熱が何日間続いたら受診すればいいのか?といったことはなかなか判断が難しいですよね。微熱がでている時の体調にもよりますが、もし生活に支障が出ていないレベルであればご自宅で安静にして様子をみるという方法でも良いかもしれません。

しかし「倦怠感がある」「食欲がない」など、日常生活に支障がでている時は一度受診することを強くおすすめします。

ちなみにコロナが疑われる場合、医療機関によっては受診前に予約が必要になることがあります。

いつもの微熱と少し違うと感じたら早めに医療機関に問い合わせましょう。

平熱が低い人は?

一般的に36~37度が平熱という人は多いですが、年齢、環境、体調等によっては35度台が平熱という人も珍しくはありません。平熱が低い人の場合、同じ37.5度でも体感のしんどさは大きく変わってくるため、何度を基準にするのか?というのは少し難しいのですが、ひとつの目安としては「平熱から1.0℃以上の体温上昇」を基準にするという考え方があります。

Check!

厚生労働省の出しているマニュアルでは、発熱に関する指導や定義の考え方の例として

「平熱から1.0℃以上の体温上昇」を挙げています。

また体温のみでなく、他の症状と合わせて検討することが大切です。

特に下記のような症状がみられた場合、重症化のリスクがあるため早急に医療機関を受診することをご検討ください。

緊急度の高い症状

〈表情・外見〉

- 顔色が明らかに悪い

- 唇が紫色になっている

- いつもと違う、様子がおかしい

〈息苦しさ等〉

-

息が荒くなった

(呼吸数が多くなった) - 急に息苦しくなった

-

生活をしていて

少し動くと息苦しい - 胸の痛みがある

-

横になれない。

座らないと息ができない - 肩で息をしている

-

突然(2時間以内を目安)

ゼーゼーしはじめた

〈意識障害等〉

- ぼんやりしている(反応が弱い)

- もうろうとしている(返事がない)

-

脈がとぶ、脈のリズムが

乱れる感じがする

さらに厚生労働省では、以下のいずれかに該当する場合は相談・受診を推奨しています。

- 65歳以上の方

- 基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)など)がある方

- 透析を受けている方

- 免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方

- お子さんや妊娠している方

発熱以外にも、症状全体をみて総合的に判断することが重要です。

新変異株「ニンバス」の症状は?

2025年5月頃から香港、シンガポール、米国などを中心に世界的に感染が広がっている「オミクロンNB.1.8.1株」。

日本ではニュースで「ニンバス」という名称でよく報道されています。

詳しくは下記の記事にもまとめています

「のどがカミソリで切られるように痛い」という症状がよくいわれていますが、実際のところどのような特徴を持っているのでしょうか。

ニンバスの主な特徴は「ヒトの細胞への結合力(からだへの侵入の上手さ)」と「ワクチンによって獲得した免疫をすり抜ける能力」です。

ウイルスがからだに感染する際、細胞表面にある「ACE2受容体」という部分を入口に使うのですが、ニンバスはこの入口に結合する力が高く、効率的に細胞に侵入できるといわれています。

またニンバスは、過去の新型コロナウイルスへの感染やワクチンによって獲得した免疫をすり抜ける能力(免疫逃避)が高いともいわれています。

つまり、新型コロナにかからないためには日常的に免疫力を高め、からだにウイルスを侵入させないことが重要となります。

すぐにできる予防対策

新型コロナウイルス感染症は、「飛沫感染(+エアロゾル感染)」と「接触感染」が主な感染経路と考えられています。

そのため、これらの経路を遮断することが感染を防止する上で非常に有効な対策となります。

具体的な方法としては、「①マスクの着用」「②こまめな手洗い・手指消毒」「③定期的な換気」といった感染症への基本的な対策が非常に有効となります。

マスクの効果については

以前の記事に詳細をまとめています

手洗いの効果については

以前の記事に詳細をまとめています

またウイルスをシャットアウトするだけでなく、自身の「免疫力を低下させない」ことも非常に重要です。

「免疫」を高めるためには、ずばり

- ① 食事

- ② 運動

- ③ 睡眠

の3つが重要です。

偏った食事や運動不足、寝不足などによって免疫力は低下するため、この3つを心がけることで感染症予防につながります。

また市販のサプリメントを上手に使っていくことも有効な手段です。

いきなり生活習慣を改善するのはなかなか難しいと思うので、こういったものを活用しながら無理せず少しずつ習慣づけていきましょう!

キリンではこういった課題に対応するため、約15年間にわたって風邪や新型コロナ、インフルエンザ等に対する乳酸菌の研究を行ってきました。

次のトピックではその乳酸菌について解説していきます。

プラズマ乳酸菌の研究成果

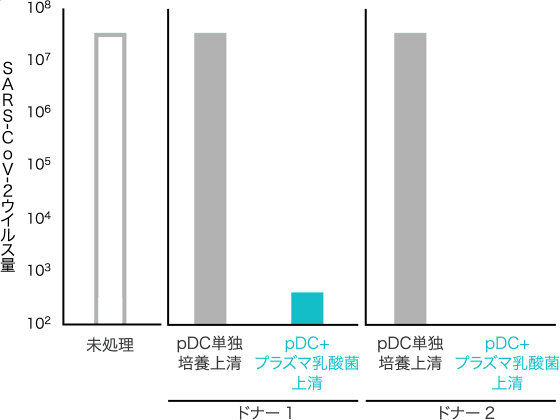

それでは「プラズマ乳酸菌」がどういった感染症に効果があるのか、これまでの研究成果を見ていきましょう!

❶新型コロナウイルスの

増殖を抑える効果(非臨床試験)

pDCにプラズマ乳酸菌を加えて培養したあとの培地をVero細胞と呼ばれる細胞に加え、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2 WK-521株)を添加する実験を行いました。

その結果、プラズマ乳酸菌を加えた方では、加えなかったものに比べてウイルス増殖量が低下するという研究データが得られました。

このことから、プラズマ乳酸菌は新型コロナウイルスに対して「増殖を抑える」働きがあることが明らかとなりました。

❷風邪・インフルエンザ様症状を

抑える効果(臨床試験)

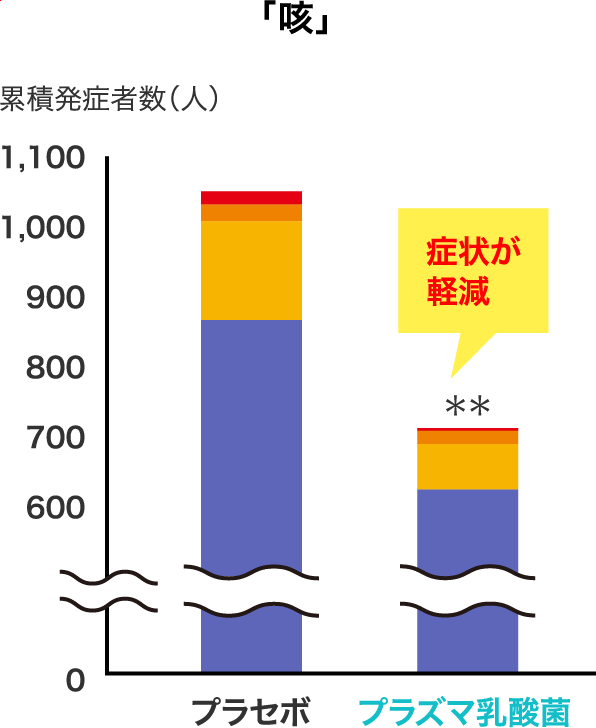

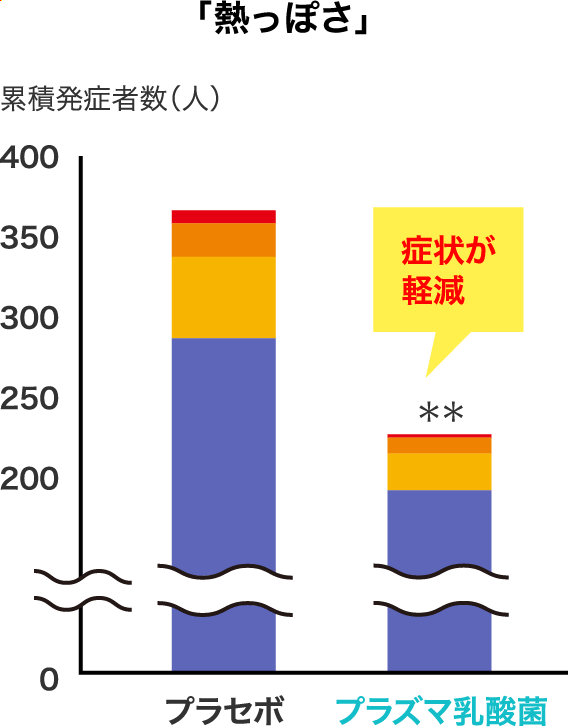

30歳から59歳の健康な男女213名をプラズマ乳酸菌を飲んだグループと飲まなかったグループに分け、冬季70日間の症状を調べるヒト臨床試験を行いました。

その結果、「咳」や「熱っぽさ」など、風邪、インフルエンザ様症状の自覚症状が軽減されることが分かりました。

他にも「プラズマ乳酸菌」は様々な感染症に対して効果が示されています。

詳細は下記のページにまとめていますのでぜひご覧ください!

科学の力であなたの生活のお役に立てたら嬉しいです!