- TOP

-

免疫とは?

-

免疫力を

正常に保つには? -

乳酸菌

L.ラクティス プラズマ -

乳酸菌

KW3110 - “免疫”お役立ちコラム 一覧

-

キリンの

免疫研究

フレイルとは?

症状・原因・対策と

最新の予防ガイド

2025.07.22

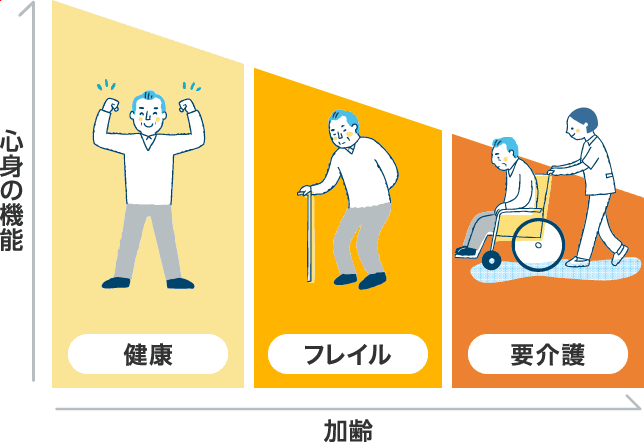

「フレイル」とは、簡単にいうと加齢によって心身が衰えてしまっている状態のことで、健康な状態と介護が必要な状態の中間を指すことばです。

フレイルは「老衰」「虚弱」という意味の「Frailty(フレイルティ)」が語源で、体重減少・疲れやすさ・歩行速度の低下・握力の低下・身体活動量の低下などから判断されます。

フレイルの状態になると軽度のストレスでも健康に悪影響が生じる可能性が高く、高齢者の死亡リスク上昇につながることから、近年特に問題視されています。

またフレイルの状態になると、感染症にかかりやすくなる可能性が高まるため、老人ホームをはじめとした介護の現場では、積極的にフレイルの予防に取り組んでいるところもあります。

本記事では「フレイル」の症状や原因について解説するとともに、対策方法についてまとめていきます。

フレイルと評価された方や高齢のご家族をお持ちの方に、本記事の内容を役立てていただけたら嬉しいです。

「フレイル」とは? 起こるのはなぜ?

“フレイル”とは、簡単にいうと「加齢によって心身が衰えてしまっている状態」のことで、健康な状態と介護が必要な状態の中間を指すことばです。

フレイルと評価される基準には様々なものがありますが、日本で最もよく使用される評価方法は下記のCHS基準と呼ばれるものです。

このうち3個以上該当するとフレイルと評価されます。

<チェック項目>

- 体重減少6か月で2kg以上の体重減少

-

筋力低下握力:男性28kg未満

女性18kg未満 - 疲労感わけもなく疲れたような感じがする

- 歩行速度通常の歩行速度が1.0m/秒未満

-

身体活動①軽い運動・体操

②定期的な運動・スポーツ

上記のいずれも週一回程度も行っていない

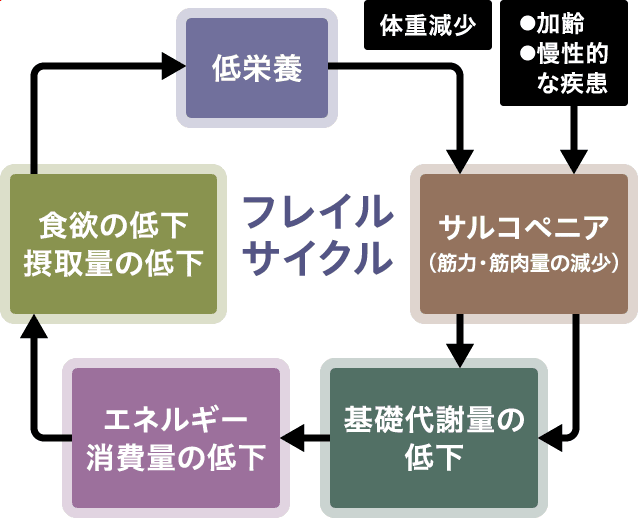

ではどのような原因でフレイルになってしまうのでしょうか?

例えば、加齢によって疲れやすくなることで運動量が低下したり、慢性的な疾患で動けなくなったり、精神的な問題で家に閉じこもりがちになったり・・・

ケースは人それぞれですが、それらが原因で筋肉量が減少すると、基礎代謝量が落ち、一日のエネルギー消費量が減ってしまいます。

そうすると食欲が低下し、食事の摂取量も減ることで低栄養の状態となり、さらにそれが原因となって筋肉量が減っていく・・・という負の連鎖が発生します。

この負の連鎖のことをフレイルサイクルといい、このサイクルが繰り返されることによってフレイルが進行していきます。

「フレイル」になるとどうなる?

ではフレイルになるとどういった健康リスクがあるのでしょうか?

フレイルの状態になると軽度のストレスだけで健康に悪影響が出てしまい、死亡リスク上昇につながると言われています。

例えば・・・

- 体を思うように動かせず

ベッドから転落して骨折する - 少しの怪我や病気でそのまま寝たきりになってしまう

- 数日で治るような風邪が治らずに肺炎を発症する

このように健康な人では問題にならないレベルのことで大病や大怪我につながる可能性が高くなってしまいます。

フレイルは早めに対策をすれば回復・改善できるので、要介護状態になる前に家族が対応してあげることが重要です。

「フレイル」の対策方法

では実際にフレイルになってしまった場合、どのように対策をしていけばよいのでしょうか?

対策としては大きく分けると下記の3つが重要です。

- 食生活の改善

- 継続的な運動

- 社会参加

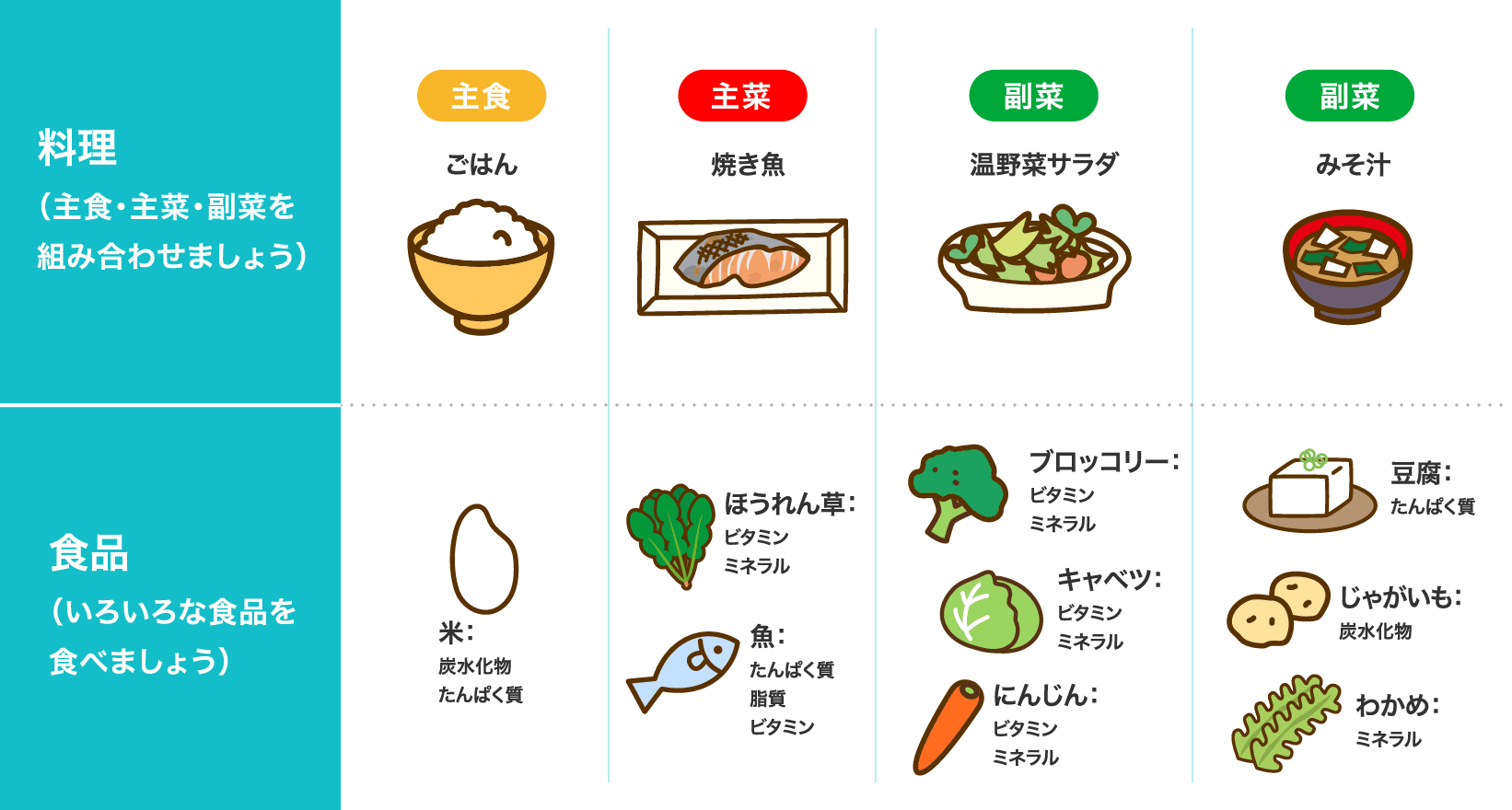

❶食生活の改善

フレイルになると食事の回数や一回で食べる量が減るため、朝昼晩3食をしっかり食べることが大切となります。

特に1日2回以上は主食、主菜、副菜をバランス良く、色々な食品を組み合わせて食べることを心がけましょう。

またタンパク質を意識的に摂ることも大切です。

例えば、75歳以上の男性の場合は79~105g、75歳以上の女性の場合は62~83gの摂取が目標値となります。

普段の食事に加えて、コーヒーには豆乳を入れたり、間食やデザートにはヨーグルトを選んでみたり・・・

ライフスタイルに合わせて楽しく追加できると良いですね!

❷継続的な運動

フレイル対策のためには運動が非常に有効です。

特に高齢の方には、取り組みやすく負担も少ないウォー

キングがオススメ。

ウォーキングは代謝が良くなるだけでなく、有酸素運動

なので長く続けると脂肪燃焼にもつながり肥満にも効果

があります。

また血糖値、血圧の改善、心肺機能や骨粗しょう症予防

にも良いとされているため、ウォーキングは様々な研究から推奨されている運動の一つです。

目標としては1日7,500歩以上歩くようにすると、筋力の低下を防げると言われています。

ウォーキング以外にも色々なスポーツができるくらい健康な方であれば、ジムなどに通ったり、好きなスポーツに取り組んだりすることも非常に良いことです。

外出が難しい方は、市販の筋トレグッズを取り入れることでも十分にトレーニングになるので、まずは習慣的に毎日続けていくことが重要です。

❸社会参加

フレイル対策には社会との接点を持つことがとても

大切です。

高齢になると物事に取り組む意欲が低下してしまい、

人と接するのが面倒になる人も少なくありません。

しかしそうなってしまうと、家に閉じこもりがちになって

しまい運動や食事がおろそかになることで結果的に

フレイルサイクルが進行していきます。

もし身の周りに地域の集まりや趣味の会などがあれば、積極的に参加してみるなどで活動量を上げることがフレイル対策においては重要です。

「フレイル」は

免疫力の低下を引き起こす

ここまでフレイルによる悪影響や対策について紹介してきましたが、その中でも特に注意しなければならないことは、フレイルになると免疫力が低下することです。

最近の研究によると、フレイルはインフルエンザなどのウイルス感染症にかかりやすくなったり、重症化しやすくなると言われています。※

重症化しやすくなるとそれだけ生命に対する危険性も高まるため、免疫力の低下についてはしっかりとした対策が必要です。

※Iwai-Saito K et al. BMC Geriatr. 2023;23(1):249.

そもそも免疫力とは?

ではその免疫力についてはどのように対策していけばよいのでしょうか?

そもそも免疫力とは体内に侵入してくる「ウイルス」や「細菌」から、体を守ってくれている防御システムのことです。

免疫力がしっかり維持されていると風邪やインフルエンザ、新型コロナといった感染症にかかりにくくなります。

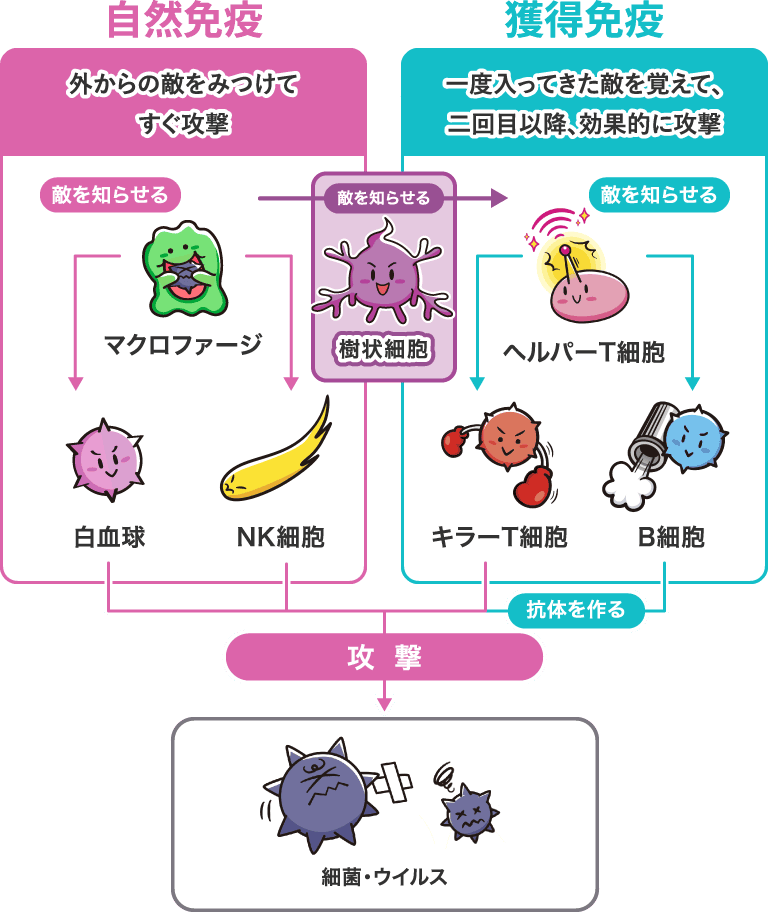

そして免疫には大きく分けて2つのシステムが存在します。

体に侵入してきた病原体と最初に戦うのが「自然免疫」というシステムの免疫細胞たち。

そして自然免疫をくぐりぬけた病原体と戦うのが「獲得免疫」というシステムの免疫細胞たちです。

私たちの体の中には、こういった様々な種類の免疫細胞が存在しており、日々外敵の侵入から体を守っています。

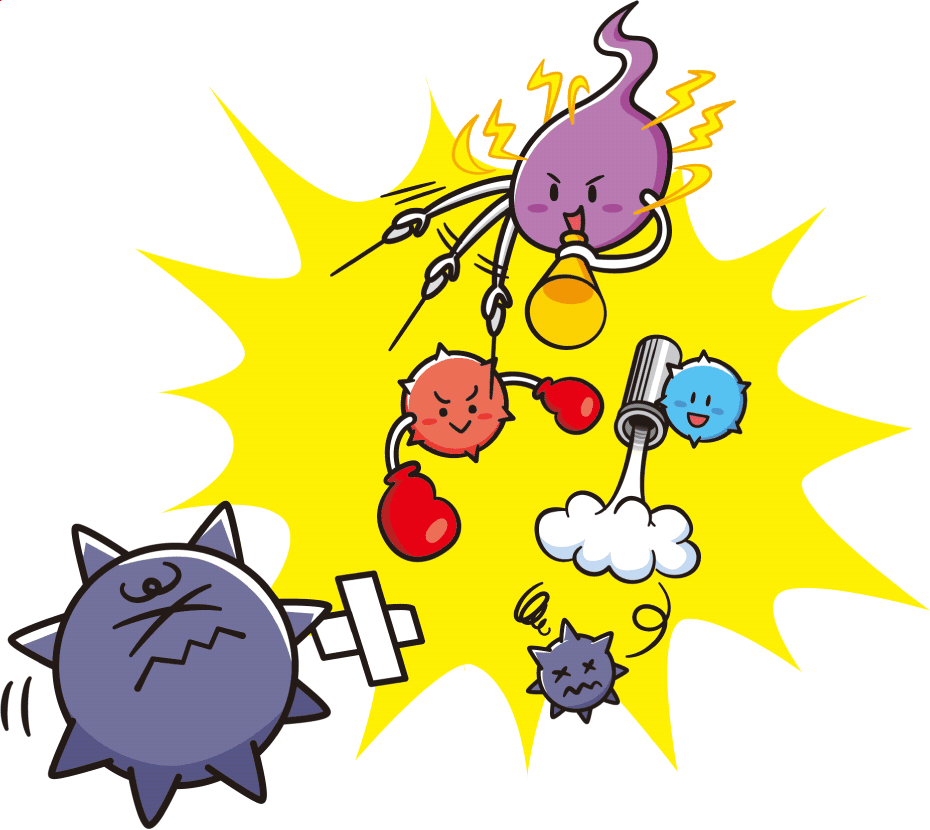

その中でも、特に最も重要な存在が「pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)」と呼ばれる細胞で、免疫細胞に指令を出す「司令塔」の役割を担っています。

この司令塔(pDC)が、侵入してきた外敵と出会うと活性化し「自然免疫」と「獲得免疫」両方の免疫細胞たちに戦うための指令を出します。

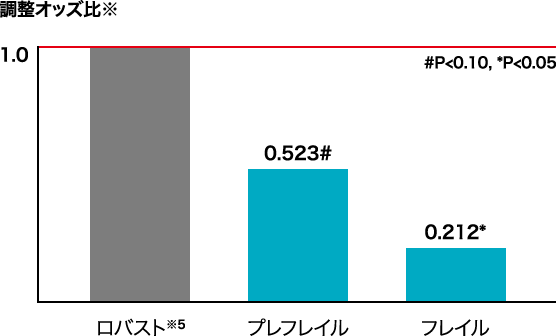

フレイルになるとpDC(司令塔)の活性が低下する

最近の研究からフレイルの状態になると免疫の司令塔であるpDCの活性が低下することがわかってきました。

pDCの活性が低下するとそれだけ免疫細胞たちが働かなくなってしまうため、感染しやすく重症化しやすい状態になってしまいます。

つまりpDCの活性を維持することが、フレイル状態でも免疫力を低下させないために重要となります。

※pDC活性が高値である可能性

(上位50%に入る可能性)

N数(健康な人:76、プレフレイル:52、フレイル:13) 調整因子:年齢、性別、インフルエンザワクチンの接種歴、インフルエンザ罹患歴、風邪の頻度、アレルギーの有無 ※5 ロバスト=健常者

出典:フレイルとプラズマサイトイド樹状細胞(pDC)を中心とした免疫機能に関する観察研究

ではこのpDCの活性を維持して、免疫力をしっかり保つにはどうすればよいのでしょうか?

「フレイル」に備えて

「免疫力」を維持・高めよう

pDCの活性を維持して「免疫力」を維持・高めるためには、ずばり

- ① 食事

- ② 運動

- ③ 睡眠

の3つが重要です。

偏った食事や運動不足、寝不足などによって免疫力は低下するため、この3つを心がけることで感染症予防につながります。

フレイルの予防・対策と併せて取り組めるものもあるため、食事・運動・睡眠をしっかり心がけて免疫力を低下させないようにしましょう。

それぞれの詳しい取り組み方については過去の記事にまとめています。

また市販のサプリメントを上手に使っていくことも有効な手段です。

キリンではこういった課題に対応するため、約15年間にわたって風邪や新型コロナ、インフルエンザ等に対する乳酸菌の研究を行ってきました。

いきなり生活習慣を改善するのはなかなか難しいと思うので、こういったものを活用しながら無理せず少しずつ習慣づけていきましょう!

次のトピックではその乳酸菌について解説していきます。

プラズマ乳酸菌の研究成果

プラズマ乳酸菌は免疫力を維持するための非常に有効な食品素材です。

プラズマ乳酸菌には、食品素材としては異例の多さである34報の研究論文が発表されており、様々な感染症に効果があることが分かっています。

その中でも代表的なものをピックアップしてご紹介します。

風邪・インフルエンザ様症状に対する

研究成果

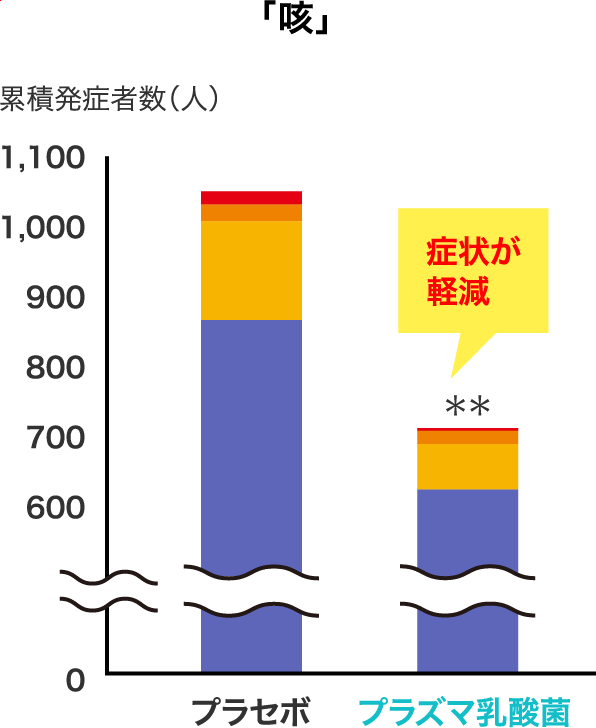

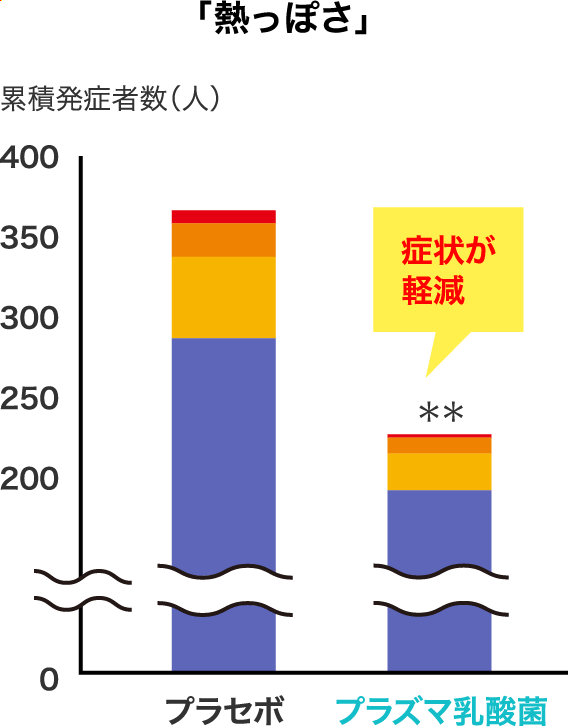

健康な男女213名をプラズマ乳酸菌を飲んだグループと飲まなかったグループに分け、冬季70日間の症状を調べました。

その結果、「咳」や「熱っぽさ」など、風邪、インフルエンザ様症状の自覚症状が軽減されることが報告されました。

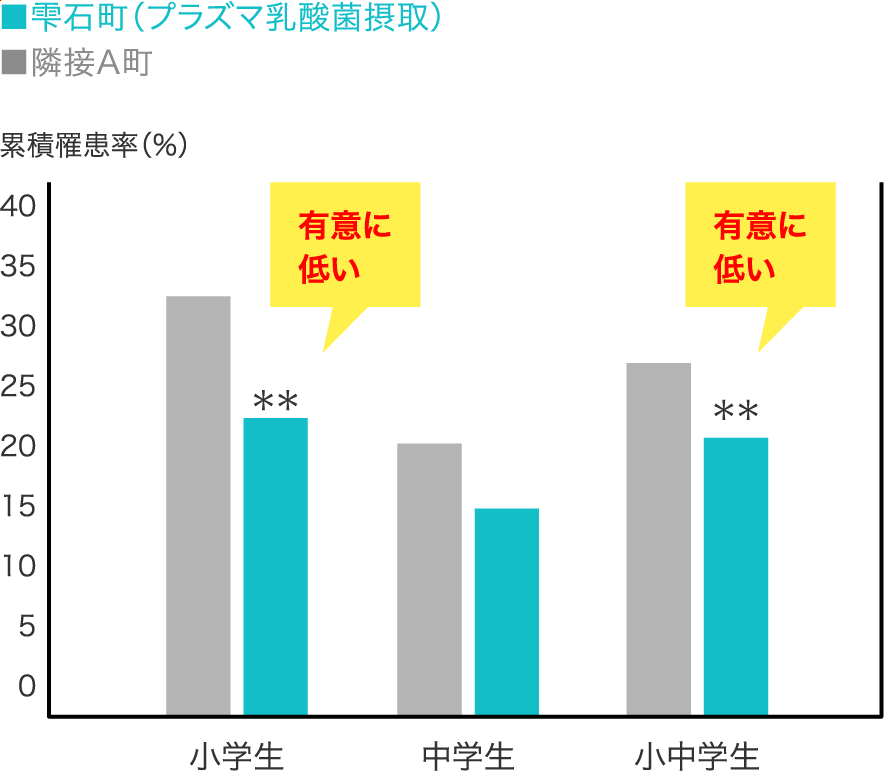

また、岩手県雫石町の全小中学校にプラズマ乳酸菌を給食で3ヶ月間(週3回)配布したところ、隣接するA町と比べてインフルエンザの累積罹患率が減少することが報告されました。

小中学生の町別

インフルエンザ罹患率の比率

**は有意水準0.01で、統計学的に有意差あり

出典:Health, 9: 756-862, 2017.

このように、プラズマ乳酸菌による風邪やインフルエンザに対する数多くのエビデンスが報告されています。

これらのデータは、プラズマ乳酸菌が風邪やインフルエンザに対しても機能することを示唆しています。

詳しくはこちらその他にも様々なウイルス、細菌に対しての研究結果があります。

ぜひ興味のある方は下記のページを覗いてみて下さい!

以上、今回は「フレイル」について解説をしました。

フレイルと評価された方や高齢のご家族をお持ちの方に、この記事が少しでもお役に立てたら嬉しいです!